宮廻正明展に見る言葉の力

Mimi 2018.01.22

東京藝術大学の芸大美術館で日本画の宮廻正明教授の退官記念展が開かれた。宮廻氏の作品は、構図が面白くて色合いもシックで好きだったが、個人の展覧会として一堂に会して見るのは初めてだった。

まず驚くのは、美術館入口に飾られている献花の多さである。送り主もバラエティに富んでいる。美術館の館長の名もあれば、俳優の名も連なっている。その色とりどりで鮮やかな花の残像がまだ目に眩しいうちに、会場に入った途端、あたりが暗く感じられる。会場の照明が抑えられているのは確かだが、鮮やかな色を使わない、暗い色調の大作が壁に並んでいると、部屋全体が暗いように感じられるのだ。

まず驚くのは、美術館入口に飾られている献花の多さである。送り主もバラエティに富んでいる。美術館の館長の名もあれば、俳優の名も連なっている。その色とりどりで鮮やかな花の残像がまだ目に眩しいうちに、会場に入った途端、あたりが暗く感じられる。会場の照明が抑えられているのは確かだが、鮮やかな色を使わない、暗い色調の大作が壁に並んでいると、部屋全体が暗いように感じられるのだ。

不思議なのは、その暗さに目が慣れてきた後である。絵の中に描かれている世界が輝きだすのだ。絵によって、何か記憶の中に埋もれていたものに照明が当たったような感覚が沸き起こる。それが、心躍る喜びとなって絵を明るく輝かせる.

展覧会に入ってすぐに書いてある挨拶文に、その秘密は隠されている。

人はとかく物事を極めたがります。しかし、「きわ」とは同時に「おわりを意味します。つまり、「極める」ということは「終わってしまう」ことでもあるのです。

とその文は始まる。宮廻氏は言う。

何かを極めてそれに満足せず、更なる極みを求めて挑むこと。それは、勇気をもって「極めない」ことで更に進み続けることでもあるのです。

彼によれば、山登りも頂上に到達するのみを目標とするよりも、遠回りしてゆっくり景色を楽しみながら登れば、大切なものに気づくのである。「複数の次元を行き来し、自然や他者を水のように受け入れ、いつかは自らをも超越できるようになる」のが宮廻氏の究極の境地だという。

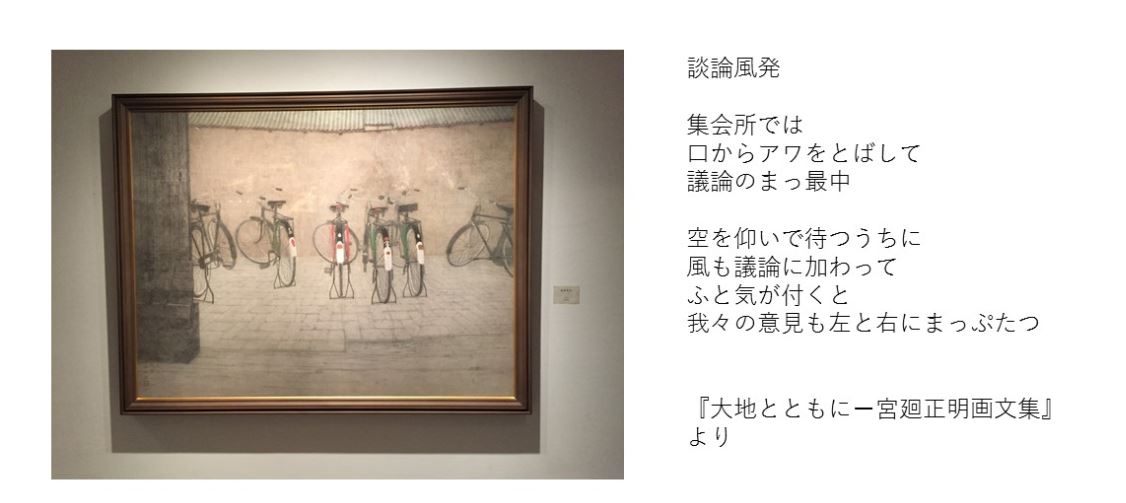

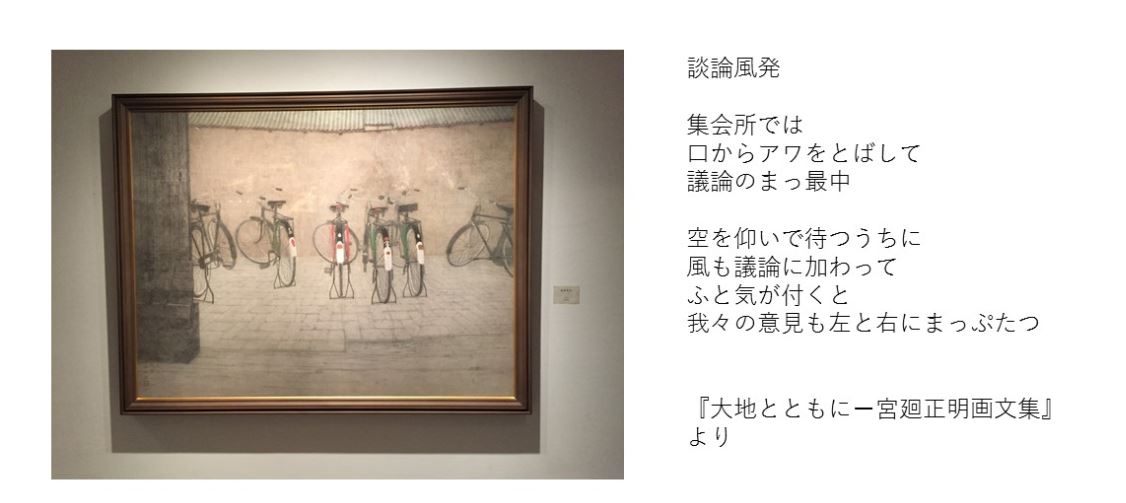

この頃は写真と見まがう絵が人気を博しているようだが、宮廻氏の絵はこれでもかとばかりにディテールを細かく描写しているのに、写真の世界とは全く別のものだ。 例えば、一見変哲もない自転車が数台並んでいる絵。こんな題材が絵になるなんて、と一瞬誰しも思うかもしれない。だが、見ていると次々に発見があって、目が離せなくなる。

例えば、一見変哲もない自転車が数台並んでいる絵。こんな題材が絵になるなんて、と一瞬誰しも思うかもしれない。だが、見ていると次々に発見があって、目が離せなくなる。

まず、同じような自転車なのに、部品を描き分けている。向こうの壁の古びた様子。それを覆うトタン屋根も、継ぎ目まで細かく描き、手前の木の扉の掛け具や箱も、釘に至るまで丁寧に描いている。目を次々と移していくと、「画家が「ああ、これ、面白いなあ」と感じて、わくわくして見つめては、せっせと写している姿が浮かび、いつの間にかその画家の境地に自分が身を置いているような気がしてくる。

この絵の題は「談論風発」。自転車の主は、集会所で口からアワを飛ばして議論のまっ最中。題からしても、ここに描かれていない談論風景が想像され、主を静かに待つ自転車との対比が面白い。

「日溜り売り」という作品では、老人が農作物をのんびり売っている状況が描かれている。こんな時には、農作物に当たる日差しに重点をおいて描いてしまいがちだが、宮廻氏は違う。作物の入った容器にも、それを売る老人の剥げ頭、眼鏡にも一様に日が当たっている。人間も作物も、一様に「陽」――「神の恩寵」に浴していることが暗示され、神々しさもが感じられるのだ。

「日溜り売り」という作品では、老人が農作物をのんびり売っている状況が描かれている。こんな時には、農作物に当たる日差しに重点をおいて描いてしまいがちだが、宮廻氏は違う。作物の入った容器にも、それを売る老人の剥げ頭、眼鏡にも一様に日が当たっている。人間も作物も、一様に「陽」――「神の恩寵」に浴していることが暗示され、神々しさもが感じられるのだ。

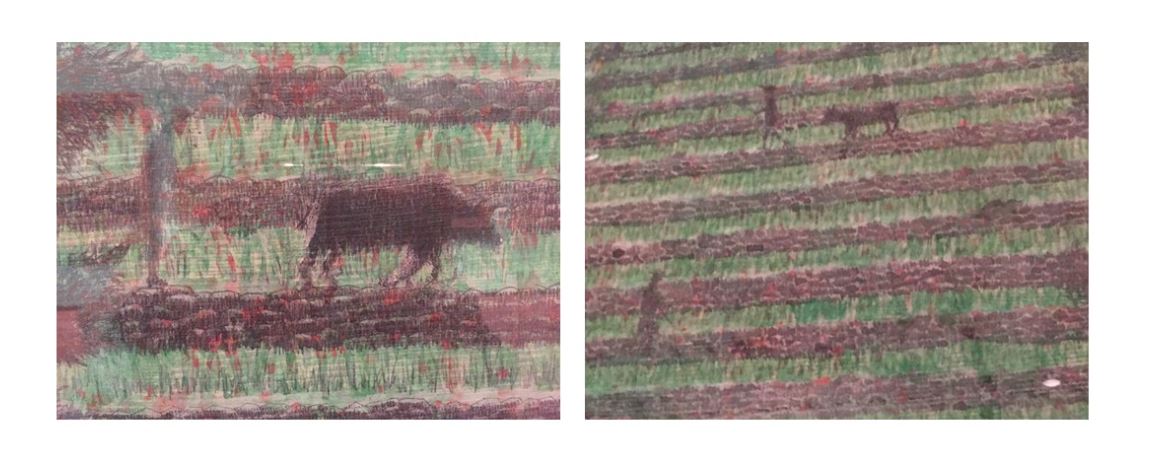

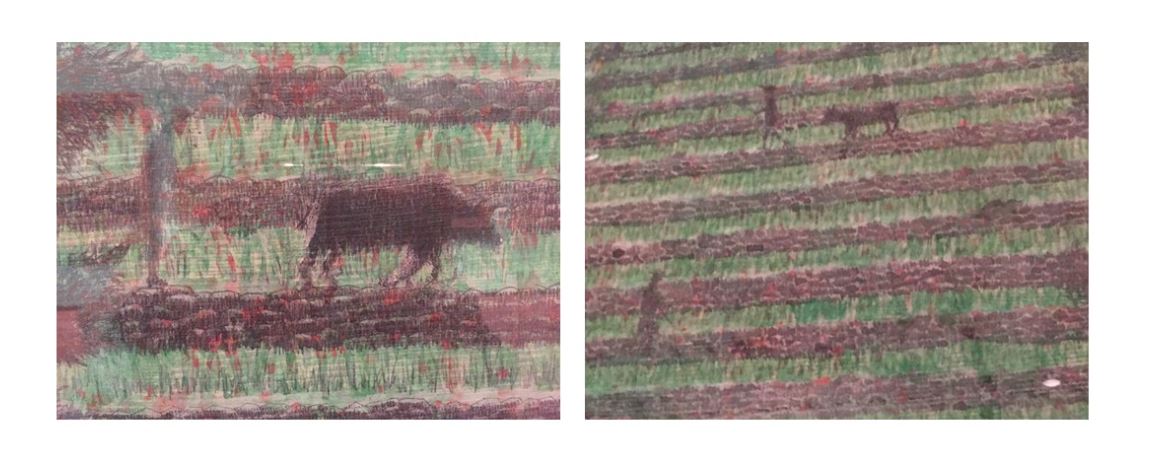

万物に神が宿るという心境は「牛飼いの物語」という作品に如実に現れる。牛飼いがもくもくと歩く道がずっと連なっている。牛飼い自身が目にすることはないが、遠くから見ると、絵にはブッダの姿が隠されている。宮廻氏は、一生単調な生活に身を捧げる牛飼いに自らを例えながらも、そこに美を見出しているのだろう。

万物に神が宿るという心境は「牛飼いの物語」という作品に如実に現れる。牛飼いがもくもくと歩く道がずっと連なっている。牛飼い自身が目にすることはないが、遠くから見ると、絵にはブッダの姿が隠されている。宮廻氏は、一生単調な生活に身を捧げる牛飼いに自らを例えながらも、そこに美を見出しているのだろう。

「始めに言葉ありき。」ヨハネによる福音書はこの言葉から始まる。言葉はすなわち神であり、この世の根源には神が存在する。宮廻氏は、目で知覚した対象物をそのまま手で写すというようなことはせず、対象物を自分の内に取り込んで、豊かな言葉でそれを解釈し、絵にした。だからこそ、人の心を捉えて離さない絵を描くことが出来るのだろう。私も、会場を行ったり来たりを繰り返し、気が付いたら3時間経っていた。

筆者は宮廻氏の画業を、内面的な言葉の豊かさから讃えたが、宮廻氏は、テクニックにおいても弛まぬ努力を重ねている。

会場内には日本画の材料となるいろいろな岩石も陳列されていた。そこには、次のような文が添えられていた。

音楽に絶対音感があるように、美術にも絶対色感がある。中略。 絶対色感は、目で触って色を感じて行く必要がある。日本画に使用される基本色は、赤系は重量感のある辰砂、緑系は黄口の緑青、東の地域の青系は緑に寄った群青、西の地域の青系は紫に寄ったラピスラズリ…中略。常に身近に置き、触覚で「絶対色感」の補正を行い、美意識を育てて行く必要がある。(太字筆者)

石を「目で触り」絶対色感を研ぎ澄ませながら絵の構想を練る画家の姿は、修行僧だ。 先に紹介した挨拶文には、「何も描かれていないと思われていた、行と行との間にも、裏=うら=心が隠されています。その行間を楽しむためには、積極的に修行を積むことです。」とも書かれていた。最初入口で読んだときには、意味が分からなかったが、展覧会を見てようやく理解出来た気がした。 美術館に行って、絵だけでなく、画家の言葉もずしりと心に響く、稀有な経験であった。

まず驚くのは、美術館入口に飾られている献花の多さである。送り主もバラエティに富んでいる。美術館の館長の名もあれば、俳優の名も連なっている。その色とりどりで鮮やかな花の残像がまだ目に眩しいうちに、会場に入った途端、あたりが暗く感じられる。会場の照明が抑えられているのは確かだが、鮮やかな色を使わない、暗い色調の大作が壁に並んでいると、部屋全体が暗いように感じられるのだ。

まず驚くのは、美術館入口に飾られている献花の多さである。送り主もバラエティに富んでいる。美術館の館長の名もあれば、俳優の名も連なっている。その色とりどりで鮮やかな花の残像がまだ目に眩しいうちに、会場に入った途端、あたりが暗く感じられる。会場の照明が抑えられているのは確かだが、鮮やかな色を使わない、暗い色調の大作が壁に並んでいると、部屋全体が暗いように感じられるのだ。

不思議なのは、その暗さに目が慣れてきた後である。絵の中に描かれている世界が輝きだすのだ。絵によって、何か記憶の中に埋もれていたものに照明が当たったような感覚が沸き起こる。それが、心躍る喜びとなって絵を明るく輝かせる.

展覧会に入ってすぐに書いてある挨拶文に、その秘密は隠されている。

人はとかく物事を極めたがります。しかし、「きわ」とは同時に「おわりを意味します。つまり、「極める」ということは「終わってしまう」ことでもあるのです。

とその文は始まる。宮廻氏は言う。

何かを極めてそれに満足せず、更なる極みを求めて挑むこと。それは、勇気をもって「極めない」ことで更に進み続けることでもあるのです。

彼によれば、山登りも頂上に到達するのみを目標とするよりも、遠回りしてゆっくり景色を楽しみながら登れば、大切なものに気づくのである。「複数の次元を行き来し、自然や他者を水のように受け入れ、いつかは自らをも超越できるようになる」のが宮廻氏の究極の境地だという。

この頃は写真と見まがう絵が人気を博しているようだが、宮廻氏の絵はこれでもかとばかりにディテールを細かく描写しているのに、写真の世界とは全く別のものだ。

例えば、一見変哲もない自転車が数台並んでいる絵。こんな題材が絵になるなんて、と一瞬誰しも思うかもしれない。だが、見ていると次々に発見があって、目が離せなくなる。

例えば、一見変哲もない自転車が数台並んでいる絵。こんな題材が絵になるなんて、と一瞬誰しも思うかもしれない。だが、見ていると次々に発見があって、目が離せなくなる。

まず、同じような自転車なのに、部品を描き分けている。向こうの壁の古びた様子。それを覆うトタン屋根も、継ぎ目まで細かく描き、手前の木の扉の掛け具や箱も、釘に至るまで丁寧に描いている。目を次々と移していくと、「画家が「ああ、これ、面白いなあ」と感じて、わくわくして見つめては、せっせと写している姿が浮かび、いつの間にかその画家の境地に自分が身を置いているような気がしてくる。

この絵の題は「談論風発」。自転車の主は、集会所で口からアワを飛ばして議論のまっ最中。題からしても、ここに描かれていない談論風景が想像され、主を静かに待つ自転車との対比が面白い。

「日溜り売り」という作品では、老人が農作物をのんびり売っている状況が描かれている。こんな時には、農作物に当たる日差しに重点をおいて描いてしまいがちだが、宮廻氏は違う。作物の入った容器にも、それを売る老人の剥げ頭、眼鏡にも一様に日が当たっている。人間も作物も、一様に「陽」――「神の恩寵」に浴していることが暗示され、神々しさもが感じられるのだ。

「日溜り売り」という作品では、老人が農作物をのんびり売っている状況が描かれている。こんな時には、農作物に当たる日差しに重点をおいて描いてしまいがちだが、宮廻氏は違う。作物の入った容器にも、それを売る老人の剥げ頭、眼鏡にも一様に日が当たっている。人間も作物も、一様に「陽」――「神の恩寵」に浴していることが暗示され、神々しさもが感じられるのだ。

万物に神が宿るという心境は「牛飼いの物語」という作品に如実に現れる。牛飼いがもくもくと歩く道がずっと連なっている。牛飼い自身が目にすることはないが、遠くから見ると、絵にはブッダの姿が隠されている。宮廻氏は、一生単調な生活に身を捧げる牛飼いに自らを例えながらも、そこに美を見出しているのだろう。

万物に神が宿るという心境は「牛飼いの物語」という作品に如実に現れる。牛飼いがもくもくと歩く道がずっと連なっている。牛飼い自身が目にすることはないが、遠くから見ると、絵にはブッダの姿が隠されている。宮廻氏は、一生単調な生活に身を捧げる牛飼いに自らを例えながらも、そこに美を見出しているのだろう。

「始めに言葉ありき。」ヨハネによる福音書はこの言葉から始まる。言葉はすなわち神であり、この世の根源には神が存在する。宮廻氏は、目で知覚した対象物をそのまま手で写すというようなことはせず、対象物を自分の内に取り込んで、豊かな言葉でそれを解釈し、絵にした。だからこそ、人の心を捉えて離さない絵を描くことが出来るのだろう。私も、会場を行ったり来たりを繰り返し、気が付いたら3時間経っていた。

筆者は宮廻氏の画業を、内面的な言葉の豊かさから讃えたが、宮廻氏は、テクニックにおいても弛まぬ努力を重ねている。

会場内には日本画の材料となるいろいろな岩石も陳列されていた。そこには、次のような文が添えられていた。

音楽に絶対音感があるように、美術にも絶対色感がある。中略。 絶対色感は、目で触って色を感じて行く必要がある。日本画に使用される基本色は、赤系は重量感のある辰砂、緑系は黄口の緑青、東の地域の青系は緑に寄った群青、西の地域の青系は紫に寄ったラピスラズリ…中略。常に身近に置き、触覚で「絶対色感」の補正を行い、美意識を育てて行く必要がある。(太字筆者)

石を「目で触り」絶対色感を研ぎ澄ませながら絵の構想を練る画家の姿は、修行僧だ。 先に紹介した挨拶文には、「何も描かれていないと思われていた、行と行との間にも、裏=うら=心が隠されています。その行間を楽しむためには、積極的に修行を積むことです。」とも書かれていた。最初入口で読んだときには、意味が分からなかったが、展覧会を見てようやく理解出来た気がした。 美術館に行って、絵だけでなく、画家の言葉もずしりと心に響く、稀有な経験であった。